Lello Masucci è famoso come poeta digitale in molte università americane e organizzazioni scientifiche di ricerca artistica contemporanea fra cui l’ELO al seguente LINK la grande Mostra del 2012. Per altre notizie sull’opera esposta al LINK

Per tutto il mese di ottobre 2014, a Napoli, si terrà l’OLE.01 FILE (Festival Internazionale della Letteratura Elettronica), manifestazione tesa a promuovere la conoscenza della ricerca più avanzata dell’arte contemporanea: la Letteratura Elettronica e l’Arte che da essa deriva. Il progetto vincitore di un finanziamento POR FESR della regione Campania, partecipa anche al Forum delle Culture e prevede la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione si divide in vari eventi che si susseguono lungo l’arco di un mese a Napoli e nelle Ville Vesuviane adiacenti. I luoghi della kermesse artistica sono: Palazzo Reale di Napoli, Castel Nuovo, Castello dell’Ovo, PAN Palazzo delle Arti Napoli, Sala S. Tommaso del complesso monumentale di S. Domenico Maggiore, Piazza del Gesù, Piazza Dante, Piazza S. Maria la Nova a Napoli; Villa Bruno e Villa Vannucchi a S. Giorgio a Cremano.

Svariate le tipologie delle opere che saranno esposte e presentate durante l’OLE.01: installazioni video e audio, poesie elettroniche, videopoesie, poesie digitali dinamiche, interattive, 3D e ipertestuali, film di installazione, computer animation, digital music, scultura del suono, performance di VJ, musica elettronica, elettrodanza, eTheatre e molte opere che sono strettamente legate a un uso fantasioso ed estetico delle nuove tecnologie, di internet e di reti di computer.

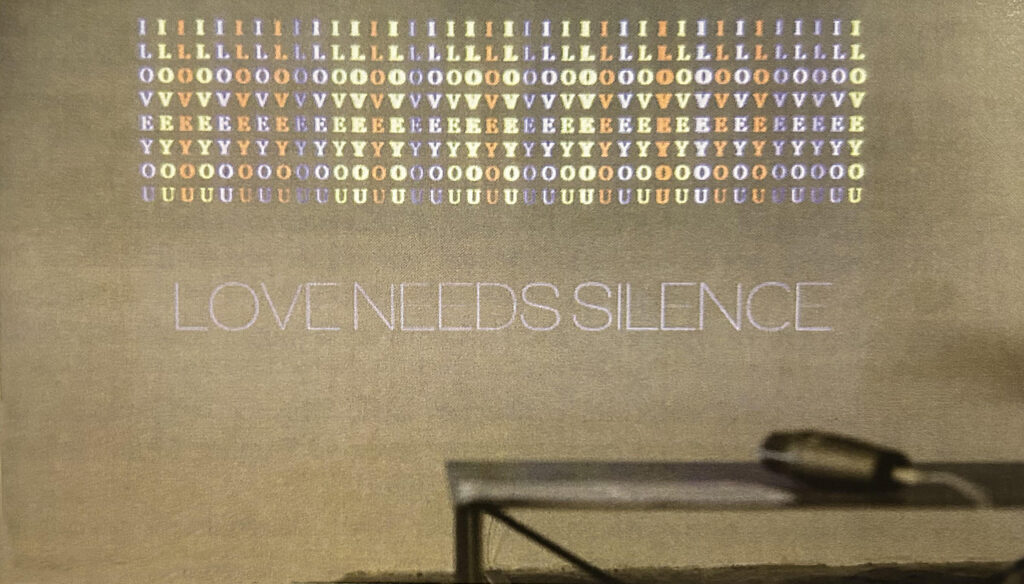

Una mostra di artisti già affermati nel panorama mondiale dell’Arte e della Letteratura Elettronica si terrà al Palazzo Reale di Napoli per tutto il mese di ottobre. Esporranno le loro opere: Olivier Auber, Philippe Bootz, Caterina Davinio, Fred Forrest, Dene Grigar, Lello Masucci.

Altri eventi previsti sono le conferenze sul tema della Letteratura elettronica e della sua valenza nell’ambito dell’arte contemporanea. Tutte si terranno presso la Sala S. Tommaso del complesso monumentale di S. Domenico Maggiore secondo un programma che sarà reso noto nei prossimi mesi sul sito della manifestazione.

Il tema che informerà di sé la manifestazione è quello del Forum delle culture: Memoria del futuro: conoscere le proprie radici per progettare il futuro comune. Gli altri subtemi sono: “condizioni per la pace, sviluppo sostenibile, conoscenza e diversità culturale”.

Tutti gli spettatori del Festival avranno la possibilità di acquistare ad 1 € una app (per IOS e ANDROID) sul sito www.olefestival.it che darà loro, una volta giunti a Napoli, la possibilità di ritirare una card per visitare gratuitamente le varie mostre previste dal programma e di avere sconti presso rivenditori convenzionati (ristoranti, negozi di abbigliamento, teatri, cinema, oggettistica, librerie, gioiellerie ecc.). Sul sito del festival saranno resi noti i nomi e le ubicazioni degli esercenti che prenderanno parte alla convenzione. L‘app attraverso le possibilità offerte dalla geolocalizzazione darà ai visitatori la possibilità di vedere su mappe dove si trovano i luoghi del festival, quali esercenti nelle vicinanze sono convenzionati, quali gli itinerari più brevi, quali gli artisti che espongono e in quali date.

Molte imprese del settore hanno dato la loro adesione e parteciperanno come partner dell’evento. In particolare l’editore Liguori curerà la pubblicazione del Catalogo che sarà distribuito nelle maggiori librerie italiane e di cui verrà realizzata anche la versione ebook.

Tutta la Manifestazione e la parte di programmazione sono e saranno oggetto di un documentario che andrà in onda in televisione e su web TV.

Come si vede un programma ricco che darà la possibilità a tutti i visitatori di comprendere cosa sia la Letteratura Elettronica e agli studiosi di avere sotto mano un panorama complesso e esaustivo della ricerca artistica contemporanea e la possibilità di confrontarsi con artisti, ricercatori e studiosi di università straniere.

La letteratura elettronica non è fatta di sole parole o di sola scrittura, anzi il linguaggio che dà origine alla letteratura elettronica è spesso composto da sole immagini fisse e/o in movimento. Si potrebbe pensare, detta in questi termini, che la letteratura elettronica fosse già attiva al momento della produzione artistica fotografica e cinematografica. Certamente queste tecniche portano già in loro più che l’idea di un linguaggio nuovo. A tale proposito basti pensare al trattato sul montaggio di Sergej Michajlovic Ejzenstejn, condotto proprio come se si stesse sviluppando una sintassi del linguaggio cinematografico. Oppure quel capolavoro sul “cinema di poesia” in Empirismo eretico di Pier Paolo Pasolini che così comincia:

“Credo che un discorso sul cinema come lingua espressiva non possa ormai cominciare senza tener presente almeno la terminologia della semiotica. Perché il problema, in parole molto semplici, è questo: mentre i linguaggi letterari fondano le loro invenzioni poetiche su una base istituzionale di lingua strumentale, possesso comune di tutti i parlanti, i linguaggi cinematografici sembrano non fondarsi su nulla: non hanno, come base reale, nessuna lingua comunicativa. Quindi, i linguaggi letterari si presentano subito come leciti in quanto attuazione al sommo livello civile di uno strumento (un puro e semplice strumento) che serve effettivamente per comunicare. Invece la comunicazione cinematografica sarebbe arbitraria e aberrante, senza precedenti strumentali effettivi, di cui tutti siano normalmente utenti. Insomma gli uomini comunicano con le parole, non con le immagini: quindi un linguaggio specifico di immagini si presenterebbe come una pura e artificiale astrazione. Se questo ragionamento fosse giusto, come pare, il cinema non potrebbe fisicamente esserci: o, se ci fosse, sarebbe una mostruosità, una serie di segni insignificanti. Invece, il cinema comunica. Vuol dire che anch’esso si fonda su un patrimonio di segni comune “[1].

È chiaro che, oggi il problema di “strumento che serve effettivamente per comunicare” e “di cui tutti siano utenti” viene superato d’un colpo dalla diffusione delle tecnologie presenti sugli smartphone, iPhone, tablet ecc.

Tutti, specialmente i giovani, sono in grado di utilizzare il linguaggio delle riprese video, usando lo strumento del cellulare e con lo stesso mettere su piattaforme come Youtube le riprese per comunicare propri pensieri, idee…

Tali possibilità e opportunità date dalle nuove tecnologie hanno prodotto lo sviluppo esponenziale di creativi. Ma l’uso dei linguaggi elettronici non ha prodotto più artisti di quanti non fossero stati prodotti nel Rinascimento o a Parigi nel Novecento (come sembra indicare in questa stessa antologia Mario Costa), a meno che non si pensi che i creativi siano tutti artisti.

Di cosa ha dunque bisogno la letteratura elettronica [2] per essere a tutti gli effetti Letteratura? La letteratura elettronica ha bisogno di un testo per essere tale.

Il testo è un sistema di segni che vivono su svariatissimi supporti materiali e immateriali. I segni possono essere scritti, disegnati, gestuali, facciali, corporali, proiettati, illuminati, suonati, cantati, parlati… Quando sono creati e percepiti attraverso mezzi elettronici abbiamo la letteratura elettronica.

Il testo è un sistema di segni che producono una comunicazione. Un flusso di informazioni. In letteratura elettronica, molto spesso questa comunicazione è biunivoca aprendo, attraverso l’interazione, nuove strade all’arte, alla filosofia, alla scienza, alla politica, alla cultura…

I listati di codice di programmazione sono il sotto-testo del testo di L.E. e costituiscono la materia di questo flusso composto da unità di contenuto e che nel suo insieme crea la comunicazione tra punti nello spazio e nel tempo. Tale flusso ha una forma data dalla sua materia (il sotto-testo ovvero i listati di programmazione). Disegnare il flusso significa programmarne la forma attraverso linguaggi di programmazione (java, c, c++, python, perl, php, html, css, javascript, xml ecc).

A questo punto si pone il problema dei significati e dei sensi che possono avere i segni di un testo elettronico artistico tale da poter entrare nella letteratura elettronica come opera poetica e dunque d’arte. L’opera d’arte ha un significato? Ha un senso? Per l’opera d’arte si può parlare di “significato” come categoria? Che senso ha l’opera d’arte? E quale mai sarà in letteratura elettronica il valore del senso e del significato?

Il problema del significato e del senso è un falso problema. Una frase (un sistema di segni nel sistema Testo) di un testo, o un testo stesso può non avere senso, ma avere lo stesso un significato, non legato al significato di ciascun segno ma alla loro organizzazione spaziale o temporale (per esempio le parole oppure le immagini fisse o in movimento o il suono o finanche unioni, intersezioni e sovrapposizioni di segni). Ciò succede nel campo dell’arte.

Nuove forme di analfabetismo si presentano oggi all’orizzonte della co-noscenza. La libertà degli individui è legata alla sconfitta dell’ignoranza dei linguaggi elettronici: così come nel primo Novecento la scuola ha dovuto combattere contro ‘analfabetismo, oggi bisogna combattere contro la non conoscenza da parte di tutti dei linguaggi di programmazione che permettono di disegnare flussi di informazione.

La situazione è ibrida. Non si passa dal bianco al nero o viceversa senza passare per una teoria di grigi. Questo è il nostro momento storico. Non poteva capitarci momento più bello e interessante. Che noia quando tutto è certo e viaggia senza scosse verso… dove?

Già nel 1979 Nicholas Negroponte aveva predetto che “la sovrapposizione tra le aree dell’Industria delle Trasmissioni e del Cinema, l’Industria della Stampa e dell’Editoria e l’Industria del computer sarebbero diventate quasi assolute nel 2000” [3]. Tale convergenza si presenta oggi in maniera totalizzante grazie alla diffusione di cellulari, tablet, iPhone, iPad che entrano a far parte in maniera dirompente della vita di ciascuno di noi e stanno portando il digitale nell’uso quotidiano ancor più che i computer. Una tale situazione mette in campo teorie e tecniche dell’arte che non possono più disconoscere l’esistenza e l’uso di questi dispositivi e della loro programmazione all’interno del sistema produttivo, storiografico, critico e museale propri dell’arte stessa.

Ciò nonostante oggi abbiamo artisti che non conoscono i linguaggi di programmazione. Programmatori che non conoscono né la storia dell’Arte, né cosa mai sia la letteratura elettronica. Curatori e storici dell’arte che non hanno nemmeno l’idea di cosa sia la L.E. e tutte quelle opere che nascono da questo epocale cambiamento tecnico. Siamo alla quarta grande trasformazione dei sistemi tecnici di produzione e diffusione della cultura e delle creazioni artistiche: dopo l’oralità, la scrittura e la stampa, ecco la rivoluzione digitale che mette a tacere per sempre la presunta supremazia dell’autore sul fruitore, trasformando in maniera completa e radicale tutti i concetti base del sistema dell’arte così come ci era giunto anche attraverso le ultime trasformazioni dovute al mercato, vero propulsore e distruttore dell’arte stessa nell’era capitalista.

Una diffusa ignoranza dell’uso del computer da parte della maggioranza del pubblico; le istituzioni universitarie italiane che, nonostante abbiano professori che accettano tesi di laurea sulla letteratura elettronica, non creano cattedre della stessa in opposizione a quanto invece già da tempo succede nella maggior parte delle università straniere; infine molti studiosi che dimenticano che non ci sarebbero né storia e nemmeno critica e teoria dell’arte senza gli artisti che quell’arte hanno praticato.

Per questi motivi siamo ultimi in classifica su una materia che potrebbe rappresentare l’unica speranza di conversione industriale per uno sviluppo sostenibile in Italia. Questo nostro Paese, che ha nella cultura e nell’arte il giacimento più grande di tutto il mondo, ha la materia prima che dovrebbe essere alla base di qualsiasi nostro pensiero di sviluppo e che invece lasciamo andare in malora in funzione di politiche sbagliate quando non ladre e disoneste.

Dunque ecco cosa vuole essere OLE.01 Festival Internazionale della Letteratura Elettronica: un incubatore culturale con la vocazione di rappresentare un centro di documentazione internazionale e di formazione dove i giovani possano trovare gli strumenti e le vie attraverso le quali costruire il proprio domani.

In questo momento di ibridismo tecnico-culturale è necessario sapere come viene pensata la letteratura elettronica dagli operatori culturali che in qualche misura legano il loro lavoro critico, storico, artistico e di ricerca alle nuove tecnologie. Per questo motivo ho creduto importante invitare e coinvolgere in questa prima edizione del Festival personalità di estrazione culturale eterogenea, ma che comunque si trovano per scelta o per imposizione dei tempi a dover fare i conti con tecniche elettroniche e digitali.

Le idee sono molte e spesso molto contrastanti. Il pensiero tecnologico si dibatte tra un’esistenza proveniente dall’umano e una invece che lo vede completamente disumanizzato. La conoscenza dei linguaggi atti a far funzionare sistemi tecnologici contemporanei all’interno di strutture che, (esse stesse) in questo tempo storico, si stanno trasformando, rappresenta la grande sfida del nuovo millennio. Nel campo che da sempre viene identificato come quello dell’arte, le mutazioni che le nuove tecnologie hanno prodotto sono tali e tante da giustificare una molteplice diversità di pensiero proprio tra coloro che di questa materia ne hanno fatto profondo territorio di studio e di applicazione non solo teorica.

Il panorama dell’arte contemporanea, ammesso che si possa ancora parlare di “arte contemporanea”, prende nuove forme e nuovi modi di esistenza attraverso i lavori esposti da molti artisti di differente età e provenienza culturale. Il pubblico sarà chiamato a partecipare a questo grande dibattito sull’arte facendosi coinvolgere dalle opere e dai pensieri teorici e filosofici che studiosi di diversi Paesi presenteranno durante tutto l’evento.

L’arte, la filosofia e la scienza, da attività distinte del pensiero e della ricerca umana, dopo la rivoluzione del secolo scorso, hanno dapprima cominciato a muoversi come sinusoidi che di tanto in tanto venivano a incontrarsi creando spesso trame di pensiero simile, poi si sono, grazie alle nuove tecnologie e principalmente a quelle digitali e di reti di computer come Internet, poste su vie parallele agevolando una sovrapposizione dei loro tracciati che ha permesso la scomparsa delle differenze epistemologiche e/o gnoseologiche di ciascuna, proponendo un campo “rizomatico” della conoscenza e dei saperi.

Questa grande rivoluzione concettuale investe tutti i campi della vita umana e rende dunque pressante un’indagine sulle ragioni che portano a pensare che ci siano o ci possano essere differenze tra i modi di ricerca e di conoscenza della realtà. L’arte dunque non è morta; si è solo evoluta attraverso queste tecnologie che l’hanno resa ormai indistinguibile dalla filosofia e dalla scienza. L’arte contemporanea dunque non è quella che il mercato dell’arte, ultimo rantolo di una società capitalista allo sfacelo, vuol far credere che sia. L’arte contemporanea è quanto di più orizzontale e verticale possa esserci nella produzione culturale ed estetica contemporanea.

Una nuova complessità informa di sé prepotentemente il pensiero contemporaneo producendo dunque nuovi orizzonti a una prospettiva epistemologica che vede arte, filosofia e scienza collaborare in maniera così stretta da non permettere più una divisione precisa e definita dei loro territori di indagine. Ma l’affermarsi, dunque, di un pensiero della complessità potrebbe essere direttamente legato alla progressiva scomparsa dell’arte contemporanea?

Siamo in presenza di una rivoluzione che coinvolge l’umanità intera. I nati digitali sono già cresciuti, ma il rischio è costituito dal fatto che se le generazioni digitali non dovessero avere la capacità di programmare la realtà aumentata e la complessità che da essa deriva, si metterà in discussione la loro libertà. Quindi non si devono avallare teorie, anche dell’arte, che eliminino o non diano il giusto peso e valore alla possibilità che l’uomo ha di gestione completa del flusso tecnologico e dei suoi possibili esiti estetici, ma anche etici, sociali, politici, produttivi.

La tecnologia è un mezzo tecnico come lo è stata la pittura a olio e l’uso degli acidi per la scultura. Dobbiamo diffidare di un “romanticismo” delle tecnologie. Una teoria di questo tipo, oltre a non rispondere alla realtà, giustificherebbe primati tecnologici proprietari a discapito di conoscenze diffuse che in questo momento si risolvono solo nell’open source.

Il flusso tecnologico e la sua possibile estetica nascono dalla progettazione dell’uomo, hanno un suo senso e precisi significati a cui non può assolutamente essere sottratto, pena la disumanizzazione dei sistemi informatici e la conseguente possibilità, da parte di forti poteri privati, di gestire a proprio piacimento qualunque implicazione e risoluzione si possa avere dalle stesse.

Quindi noi auspichiamo una diffusa conoscenza dei linguaggi di programmazione software e dei sistemi hardware su cui quei linguaggi devono agire. Ciò principalmente, dunque, per gli artisti la cui libertà, è facile capirlo, dipende proprio dalla conoscenza o meno di quei linguaggi: sarebbe assurdo pensare che artisti come Leonardo, Raffaello, Rubens, Picasso avessero demandato ad altri la realizzazione delle loro opere perché incapaci di dipingere.

Una certa arte contemporanea (o ritenuta tale) ha permesso, attraverso lo strumento del mercato, a impostori di spacciarsi per artisti avallando come “concettuale” la realizzazione da parte di terzi di loro opere poi vendute fior di quattrini ad un pubblico ricco, stupido e ignorante. Il Concettuale ha come suo unico creatore Marcel Duchamp. La sua ultima ricerca artistica approdava al ready-made oltre il quale c’è solo il flusso tecnologico dell’arte digitale.

Per questi motivi il Festival vuole essere anche un momento di dialogo progettuale su questi temi con le forze artistiche, sociali e politiche per rendere possibili progetti che mirino alla riqualificazione di un’offerta culturale e didattica in Italia e in special modo in Campania, e che tengano conto dell’importanza crescente nel mondo dei linguaggi elettronici e digitali.

Lello Masucci

NOTE

1 P. P. Pasolini, Empirismo eretico, Garzanti Libri, Milano, 2000.

2 È giunto il momento di pensare anche che lo stesso termine di Letteratura sta assumendo significati nuovi, più estesi.

3 L. Bardier, Produrre, esporre e archiviare opere d’arte e documenti contemporanei; un processo di convergenza. In: Atti del PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, Gruppo Mondadori Electa, 2006.

Il Testo “Antologia OLE.01” può essere acquistato al seguente LINK

Lascia un commento